Economía ascendiente

La época del porfiriato fue un período de grandes cambios para México, principalmente en el ámbito económico gracias a la inversión extranjera. El crecimiento les trajo al país consigo infraestructuras para ferrocarriles, el teléfono, el telégrafo y la electricidad. También fueron épocas marcadas por la discrepancia económica, la separación de los sectores sociales y el crecimiento excesivo en zonas urbanas.

El porfiriato fue una época importante en México, en la cual hubo ascendencia en la economía gracias a las reformas que hizo el presidente Porfirio Díaz. Conectó muchas ciudades de México además incrementó el consumo y la venta de productos. Esto relacionado con la revolución industrial, la cual levantó a México en economía.

La economía que se encontraba en plena expansión, aprovechando los beneficios de adaptar tecnologías que comenzaron a desarrollarse cincuenta años atrás (como los ferrocarriles) y las nuevas oportunidades que la globalización del capital y del comercio traían. El PIB per cápita creció durante el último cuarto del siglo XIX, la economía mexicana comenzó a crecer a un ritmo mayor, producto de la expansión del comercio global durante la primera globalización (Williamson, 2015),2la exportación de ganado, granos, azúcar y las inversiones para construir ferrocarriles y otros tipos de infraestructura. No obstante, este crecimiento se concentró en las partes más altas de la sociedad porfirista, las clases medias y la población rural que llegaba al setenta por ciento del total no vieron beneficio alguno, incluso vieron sus niveles deteriorarse.

Si usamos diferentes medidas de desigualdad en el periodo, las estaturas (López-Alonso y Vélez-Grajales, 2017)3 o los salarios reales y niveles de subsistencia, la historia de explotación del porfiriato se confirma; no obstante, aún no conocemos la evolución de la desigualdad al interior de los distintos grupos sociales en la sociedad mexicana del periodo. La falta de datos y la baja confianza en algunos de los disponibles hace esta tarea muy complicada, pero quizá podemos llegar a un estimado razonable si empleamos una herramienta muy útil para estudiar desigualdad, las tablas sociales.

Construyendo una serie de tablas sociales para 1895 y para 1910 podemos darnos una idea de quiénes fueron los ganadores y perdedores de la primera globalización en México y cómo los niveles de explotación presentes pudieron afectar de forma específica a algunos grupos, transformándose en un incentivo para la revuelta.

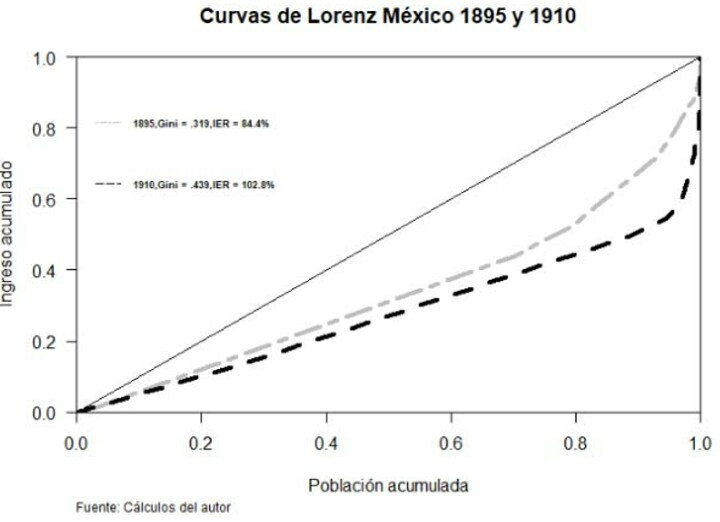

Un resultado parcial de esta construcción (una investigación en desarrollo), se puede ver en las curvas de Lorenz para los años 1895 y 1910 en la imagen anterior. Las curvas de Lorenz representan la distribución del ingreso de la economía. La población acumulada se muestra en el eje de las abscisas y el ingreso total acumulado en el eje de las ordenadas. Si viviéramos en una sociedad perfectamente igualitaria, donde cada persona tuviera el mismo ingreso, estaríamos en la línea de 45 grados. Entre mayor es el área que la curva de Lorenz cubre (las líneas puntuadas gris y negra), mayor es el índice de Gini y mayor es el nivel de desigualdad en la economía.

De acuerdo a estos resultados, en 1895 el índice de Gini para la economía mexicana sería de poco más de .318 con una tasa de extracción de 84 por ciento, muy elevada, pero en línea con los niveles que se observan en muchas economías agrarias. Para 1910 el panorama empeora, un índice de Gini de .439 y una tasa de extracción del 102 por ciento. Aproximadamente, el 20 por ciento de la población controlaba el 60 por ciento del ingreso nacional y el restante 80 por ciento de la población el 40 por ciento del ingreso.

Los grandes ganadores fueron los terratenientes que vieron sus ingresos triplicarse en el periodo y con ello impulsaron el crecimiento del ingreso per cápita sin que la mayor parte de la población se beneficiara. Los grandes perdedores fueron los campesinos que, además de despojos de tierra y explotación, vieron sus ya por de sí bajos ingresos diluirse con el periodo de inflación en la última década del porfiriato.

Estos resultados son preliminares y no deben considerarse como valores puntuales sino como aproximaciones a los niveles de desigualdad presentes que están sujetos a revisión; no obstante, confirman lo que Bleynat et al (2017) muestran con la evolución de los salarios reales.

Escribe tu comentario